近日,我们研究生李泓锐以第一作者身份在国际权威期刊《The Astrophysical Journal》发表论文,揭示太阳暗条双向物质流的多温起源与足点加热证据。

暗条是悬浮在稀薄高温日冕中的稠密等离子体,也是引发太阳爆发活动的重要前身结构。在太阳表面,暗条如同悬空的“高架路系统”,其内部始终存在着川流不息的物质运动。上世纪90年代初,人类首次发现暗条中存在着“双向流”现象,即:同一暗条结构中既有从左向右、也有从右向左的流动。随后,越来越多的观测表明,此类双向流为暗条内部本征的物质运动,普遍存在于各类暗条中。然而,暗条双向的物质流从何而来? 是何种机制持续为其提供物质和能量? 这些关乎其物理本性的基本问题,至今尚无定论。10月10日,我们研究生李泓锐、陈何超副教授、夏莼教授与中国科学院云南天文台抚仙湖团队合作开展的最新研究,为理解双向物质流的基本问题提供了新的观测证据与解释。

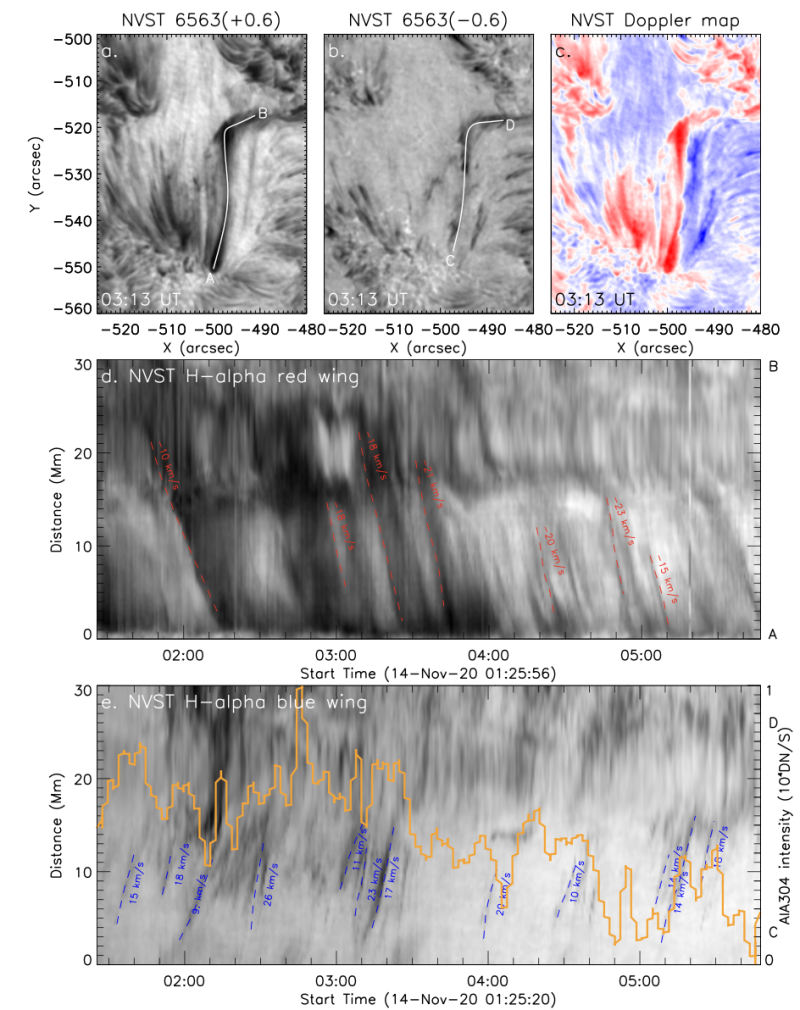

图1.(a)NVST Hα红翼图像;(b)蓝翼图像;(c)由红翼与蓝翼合成的多普勒图。(d)为沿(a)中AB路径的时距图,显示下行物质流,平均速度约18 km/s;(e)为沿(b)中CD路径的时距图,显示上行物质流,平均速度约16 km/s。图中橙色曲线为南足点区域304 Å波段EUV辐射强度的归一化通量。

基于我国抚仙湖新真空太阳望远镜(NVST)、美国SDO卫星和IRIS卫星的联合观测,研究团队成功捕捉到一个正在形成的活动区暗条,并深入考察了其双向流的物理特性和起源过程。研究表明,该暗条中的双向流并非同一物质的往复振荡,而是相邻细丝中方向相反的单向流动交织形成的景象 (见图一)。这些流动具有明显的温度分层:低温组分(Hα波段)的温度约104 K,速度约10–20 km/s;高温组分(UV/EUV波段)的温度为105 K,速度可达40–70 km/s。IRIS光谱数据进一步显示,双向流区域存在显著的非热谱线展宽速度(约40 km/s),表明暗条内部为存在强烈微观湍流,而非静态结构。

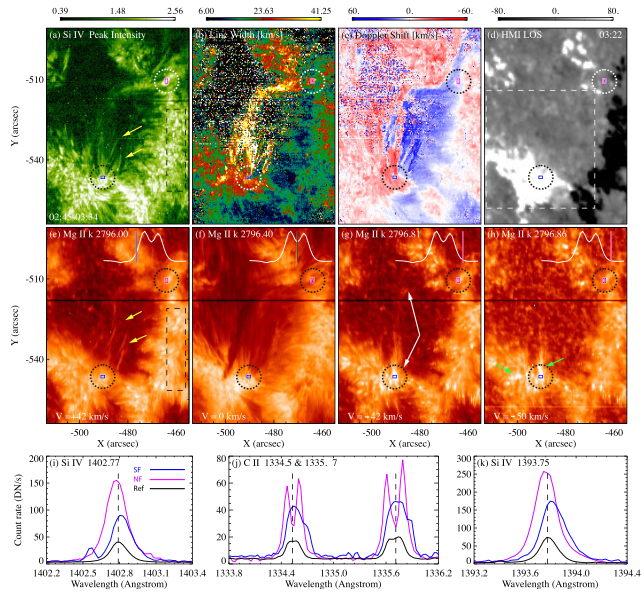

凭借细致分析,研究团队发现这些多温等离子体来源于暗条两端足点处的一系列小尺度网络喷流。在暗条足点区域,正是这些持续产生细长准直的喷流,将低层大气中不同温度的等离子体不断输送至暗条结构,从而维持其内部长时间、多温的双向流动。同时,IRIS过渡区光谱诊断表明(见图2),在这些微小喷流的足点区域存在显著的谱线展宽和辐射增强信号。这证实了暗条的磁场足点区发生在显著的色球-过渡区加热过程,可为太阳暗条三维磁流体模拟研究中足点加热初始条件的设置提供了重要观测约束。

图2.(a) - (c) 基于单次高斯拟合得到的Si IV 1393.75 Å谱线参数图(峰值强度、线宽、多普勒速度)。(d) HMI视向磁图(±80 G)。(e) - (h):Mg II k线在不同波长的成像图。 (i-k) 暗条南/北足点(蓝/紫色方框)及参考区(黑色虚线框)的光谱线。图中黄色箭头标示网络场喷流;白色箭头对指示暗条内部流动;绿色箭头指向低色球增亮。

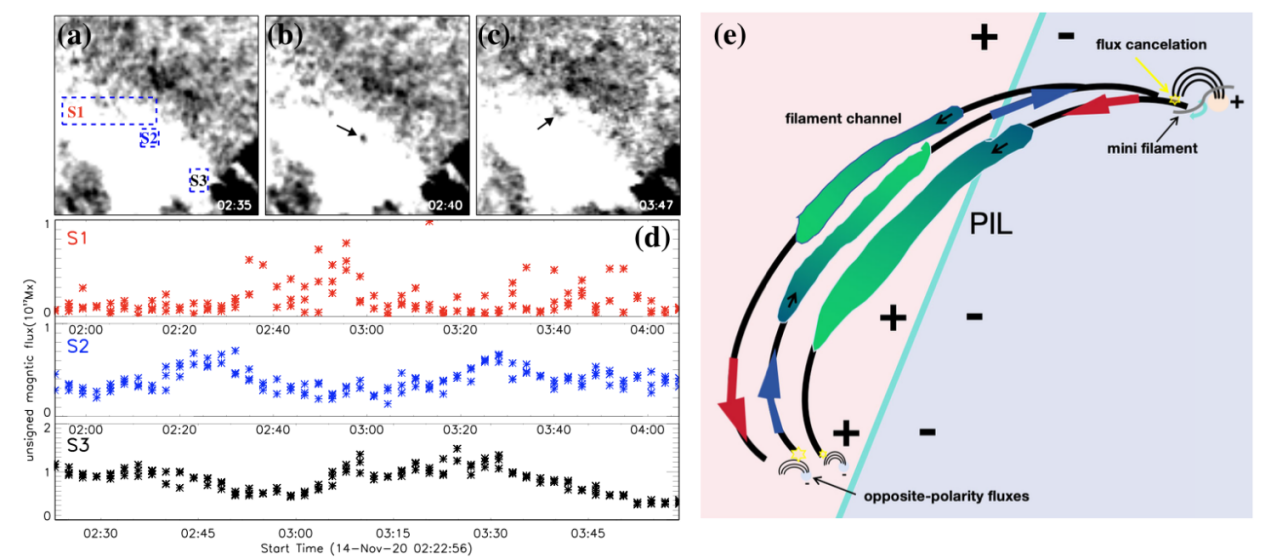

太阳光球层中普遍存在的小尺度磁活动是引发暗条物质流动与能量供给的关键物理过程。通过对SDO/HMI磁场数据的分析,研究团队在暗条南北两个足点区均探测到量级仅约1017麦克斯韦的微弱磁通量变化。在南足点区域,甚至观测到接近仪器分辨率极限的微小磁元快速浮现与消失(见图3)。这些磁通量的汇聚和湮灭是低层大气磁重联的直接表现,其所释放的能量一方面造成足点区域的局部加热;另一方面驱动着网络场喷流的反复发生。

图3.(a)–(c)为HMI视向磁图(±20 G);(d)展示了从(a)中选取的三个小区域S1–S3的磁通量随时间变化;(e)为根据观测构建的物理过程示意图。

这项研究首次将暗条内部双向流与足点处的小尺度磁活动、网络喷流和局部足点加热现象直接关联,构建了一个从小尺度光球磁活动到日冕中暗条物质循环与能量传输的完整物理链条。

上述研究以我们研究生李泓锐为第一作者、陈何超副教授为通讯作者,夏莼教授及中国科学院云南天文台闫晓理研究员、向永源副研究员、王金成副研究员参与研究。该工作获国家自然科学基金、云南省太阳物理与空间科学重点实验室开放课题、伟德官网研究生科研创新项目等支持。

原文链接:https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/adfc5e